Das Verfahren der Fusionskontrolle

Der Ablauf eines Fusionskontrollverfahrens

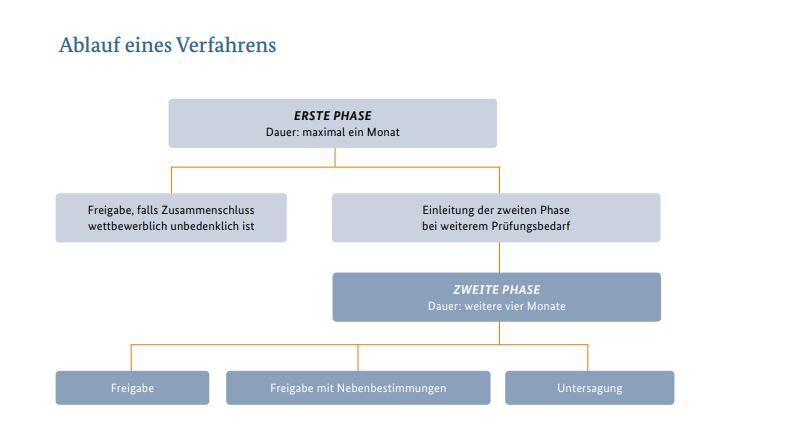

Nach dem Eingang einer vollständigen Anmeldung beim Bundeskartellamt beginnt das Prüfverfahren. Die Behörde hat dann zunächst einen Monat Zeit, um eine Einschätzung darüber zu treffen, ob das Vorhaben genauer untersucht werden muss oder ob es freigegeben werden kann (sog. „erste Phase“). Der ganz große Teil der jährlich über 800 Fusionskontrollverfahren kann mit einer Freigabe in der ersten Phase beendet werden.

Wird das Vorhaben in der ersten Phase als unbedenklich eingestuft, werden die beteiligten Unternehmen darüber in einem formlosen Schreiben informiert.

Gibt es Anhaltspunkte für wettbewerbliche Probleme, die nicht innerhalb des Vorprüfverfahrens ausgeräumt werden können, oder sieht die zuständige Abteilung aus anderen Gründen einen Bedarf für weitere Ermittlungen, wird ein förmliches Hauptprüfverfahren eingeleitet (sog. „zweite Phase“), das ab Anmeldung insgesamt fünf Monate dauern kann.

Um sich ein umfassendes Bild von den Wettbewerbsbedingungen verschaffen zu können, verfügt das Bundeskartellamt über weitreichende Ermittlungsbefugnisse. So kann die Behörde alle relevanten Dokumente und Geschäftsdaten von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen anfordern. Regelmäßig nimmt das Bundeskartellamt auch umfassende Marktbefragungen vor und führt Gespräche mit einzelnen Marktteilnehmern.

Nach einer zweiten Phase wird das Verfahren stets mit einem förmlichen Beschluss („durch Verfügung“) abgeschlossen. Das Ergebnis der Prüfung kann entweder eine Untersagung oder eine Freigabe sein. Eine Freigabe kann auch mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden (s.u. weitere Informationen zum Verfahrensabschluss).

Entscheidungskriterien

Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist ein Zusammenschluss vom Bundeskartellamt zu untersagen, wenn dadurch wirksamer Wettbewerb erheblich behindert wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung erlangt oder verstärkt wird. Andernfalls ist die Fusion freizugeben. Dies gilt auch in Ausnahmefällen, wenn die beteiligten Unternehmen im Fusionskontrollverfahren nachweisen, dass durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten und diese Verbesserungen die Behinderung des Wettbewerbs überwiegen.

Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs liegt insbesondere vor, wenn den beteiligten Unternehmen durch den Zusammenschluss wettbewerblich nicht mehr hinreichend kontrollierte Verhaltensspielräume zuwachsen. Ein Unternehmen könnte dann seine Preise erhöhen, die Produktqualität vermindern, Innovationen einschränken oder auf andere Weise sein Angebot verschlechtern, ohne Gefahr zu laufen, Kundinnen und Kunden zu verlieren.

Bei der Beurteilung der Marktverhältnisse spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle, u.a. die Marktanteile der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen und deren Wettbewerber, die Verfügbarkeit wettbewerbsrelevanter Ressourcen (z.B. Patente, Produktionsstätten, Vertriebsnetze), Marktzutrittsschranken für neue Anbieter, Schranken für die Expansion bereits auf dem Markt aktiver Anbieter, Wechselkosten für die Kundschaft sowie ggfs. die Nachfragemacht der Marktgegenseite.

Das Bundeskartellamt muss eine genaue Bewertung der betroffenen Märkte vornehmen und dazu viele Daten und Fakten von den beteiligten Unternehmen, aber auch von deren Wettbewerbern, den Kundinnen und Kunden und Lieferanten einholen und analysieren. Es werden viele Gespräche mit Marktteilnehmern geführt, Fragebögen entwickelt und Auskünfte eingeholt, interne Dokumente der Unternehmen ausgewertet, mitunter auch ökonometrische Analysen erstellt, auf externe Studien zurückgegriffen und, soweit sinnvoll, auch Anlagen der Unternehmen in Augenschein genommen etc.

Stichwort „relevanter Markt“

Eine zentrale Frage bei der Prüfung eines Fusionsvorhabens ist die Frage nach den von dem Zusammenschluss konkret betroffenen Märkten, den „relevanten Märkten“. Welche Produkte oder Dienstleistungen bilden überhaupt einen Markt und stehen in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander?

Erforderlich ist es, eine Marktabgrenzung vorzunehmen, und zwar sowohl in sachlicher als auch in räumlicher Hinsicht. Aus Sicht der Kundinnen und Kunden oder Lieferanten ist zu fragen, welche Alternativen es für die fraglichen Produkte oder Dienstleistungen gibt (sog. Bedarfsmarktkonzept).

Beispiel: Prüfung der Fusion der Warenhausketten Kaufhof/Karstadt 2018

Sachlicher Markt aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher: kein einheitlicher Warenhausmarkt, sondern Betrachtung von unterschiedlichen Warengruppen, wie Spielzeug, Sport/Outdoor, Heimtextilien, Büro- und Schreibwaren etc. Die Wettbewerbsverhältnisse sind in diesen Warengruppen jeweils sehr unterschiedlich. Für die verschiedenen Warengruppen existieren vor Ort unterschiedliche Einkaufsalternativen. Außerdem ist der Online-Handel zu berücksichtigen.

Räumlicher Markt aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher: kein deutschlandweiter Markt beim stationären Handel, sondern eine Vielzahl von einzelnen regionalen Märkten, je nach Einzugsgebiet der Warenhaus-Standorte. Der Online-Handel ist hingegen deutschlandweit zu berücksichtigen.

Abschluss eines Verfahrens

Droht aufgrund des Zusammenschlusses die Behinderung wirksamen Wettbewerbs, muss der Zusammenschluss grundsätzlich untersagt werden. Drohende Beschränkungen des Wettbewerbs können zum Teil auch dadurch beseitigt werden, dass die beteiligten Unternehmen Zusagen abgeben. Zum Beispiel kann einem Unternehmen auferlegt werden, bestimmte Unternehmensteile bzw. Geschäftsbereiche an Wettbewerber zu veräußern.

Freigabe – Die ganz überwiegende Zahl der angemeldeten Fusionen ist wettbewerblich unbedenklich und kann freigegeben werden.

Untersagung – Ein Zusammenschluss ist zu untersagen, wenn durch ihn wirksamer Wettbewerb erheblich behindert würde, insbesondere zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens begründet oder verstärkt. Nicht jedes große oder wirtschaftlich starke Unternehmen ist auch im kartellrechtlichen Sinne marktbeherrschend. Von einer Marktbeherrschung spricht man, wenn ein Unternehmen auf einem Markt ohne Wettbewerber ist, keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat.

Eine Untersagung kann nicht mit einer Wettbewerbsbehinderung auf einem sog. Bagatellmarkt begründet werden. Man spricht von einem Bagatellmarkt, wenn auf dem relevanten Markt im Vorjahr insgesamt Umsätze von weniger als 20 Mio. Euro erzielt wurden. Liegen die Untersagungsvoraussetzungen auf mehreren Bagatellmärkten gleichzeitig vor, gilt die Schwelle von 20 Mio. Euro für all diese Märkte insgesamt.

Freigabe unter Nebenbestimmungen – Das Bundeskartellamt kann einen Zusammenschluss auch unter Bedingungen oder Auflagen freigeben. Dabei werden den an der Fusion beteiligten Unternehmen bestimmte Maßnahmen aufgegeben, um eine ansonsten drohende Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu vermeiden. Beispiele für solche Bedingungen sind etwa die Verpflichtung, bestimmte Unternehmensbereiche oder Filialen an einen unabhängigen Dritten zu verkaufen oder Dritten bestimmte Zugangsrechte, Frequenzen oder Patente einzuräumen, um den Wettbewerb zu erhalten.

Rechtsschutz und Ministererlaubnis

Gegen die Fusionskontrollentscheidungen des Bundeskartellamtes können die beteiligten Unternehmen (evtl. auch Dritte, die von der Fusion betroffen sind) Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. Gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist wiederum die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe möglich.

Darüber hinaus sieht das deutsche Kartellrecht auch die Möglichkeit vor, einen Antrag auf Ministererlaubnis zu stellen. Die Bundeswirtschaftsministerin oder der Bundeswirtschaftsminister können eine vom Bundeskartellamt untersagte Fusion erlauben, wenn im Einzelfall gesamtwirtschaftliche Vorteile oder ein überragendes Interesse der Allgemeinheit die wettbewerblichen Nachteile überwiegen. Diese Möglichkeit einer politischen Überprüfung der auf rein wettbewerbliche Bewertungen gestützten Entscheidungen des Bundeskartellamts in Einzelfällen hat sich in der Praxis bewährt. Seit Einführung der Fusionskontrolle im Jahr 1973 sind nur in zehn Fällen Anträge auf Ministererlaubnis genehmigt worden (sieben davon mit Auflagen). Die Entscheidungen wurden auf so unterschiedliche Gründe wie beispielsweise die Sicherung der Energieversorgung, die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die Sicherung von Arbeitsplätzen oder den Erhalt von wertvollem technischem Know-how gestützt.

Beispiel: Edeka/Kaiser’s Tengelmann

Im Frühjahr 2015 hat das Bundeskartellamt den geplanten Erwerb von 451 Kaiser’s-Tengelmann-Filialen durch EDEKA untersagt. Die Übernahme würde zu einer erheblichen Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen auf den Lebensmitteleinzelhandels-Märkten führen. Die Auswahl- und Ausweichmöglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort würden in einigen Regionen Deutschlands dadurch stark eingeschränkt. Auch für die Lieferanten drohten wesentliche Verschlechterungen, da mit Kaiser’s Tengelmann nach der Übernahme ein bedeutsamer unabhängiger Abnehmer nicht mehr als Absatzalternative zu den großen Handelsketten zur Verfügung stehen würde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigte die Entscheidung des Bundeskartellamtes.

Parallel zu der Beschwerde bei Gericht hatten die Unternehmen auch einen Antrag auf Ministererlaubnis gestellt. Im März 2016 erteilte der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel eine Erlaubnis unter Auflagen, die den Erhalt der rund 16.000 Arbeitsplätze bei Kaiser’s Tengelmann sicherstellen sollten.

Zahlen zur Fusionskontrolle

-

870

... Fusionen wurden 2024 beim Bundeskartellamt angemeldet.

-

8

... Hauptprüfverfahren wurden 2024 abgeschlossen.

-

184

... Tage dauerte 2024 ein Hauptprüfverfahren im Durchschnitt.